気液平衡とは, 蒸気圧とは

読めば、高校生にも分かるように、気液平衡の専門家の立場から、解説します。

東京理科大学 大江修造

気液平衡とは混合液(溶液)の蒸気圧のことです。

液体の蒸気圧や塩の溶解度は、「相平衡」と言います。相平衡とは、気体、液体、固体が2つ以上存在しているときのことをいいます。平衡とはつり合っているということです。そういう意味で、蒸気圧とは気体と液体の温度と圧力がつり合っていること、すなわち同じであることから「相平衡」といえます。

気体と液体が平衡であるという意味で、蒸気圧も気液平衡であるといえますが、専門分野で蒸気圧のことは気液平衡とは言いません。飽和蒸気圧という語もありますが、蒸気圧は、もともと飽和状態のことを示していますから、飽和蒸気圧という語もほとんど使われません。

この点が、蒸気圧や気液平衡を初めて学習する高校生には分かりにくい点と言えます。ちなみに、昭和47年発行の教科書「新訂化学B」、東京書籍株式会社発行には、気液平衡という語は記載されていませんでした。

そこで、先ず「蒸気圧とは何か?」について考えます。この答を我々は身近に体験できます。ビーカーに 水を入れて放置しておくと、ビーカーの中の水は無くなります。これは、 水が空気中に蒸発したからです。では、なぜ、水は蒸発するのでしょうか?

それは、液体である水の分子が運動しているからです。

|

→ |

|

図1 水を入れておくと蒸発して空になる

図2 水の分子が運動して蒸発する

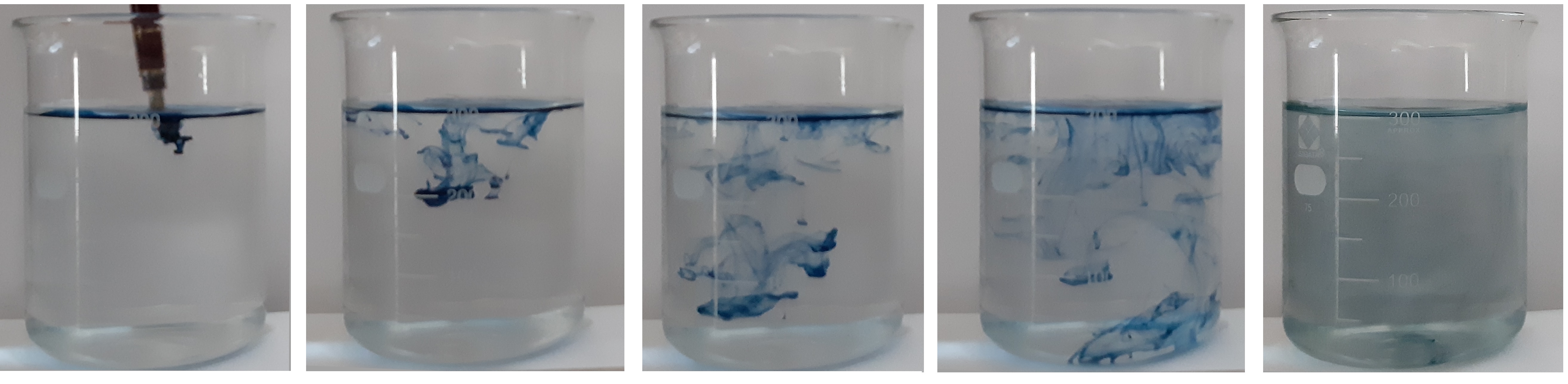

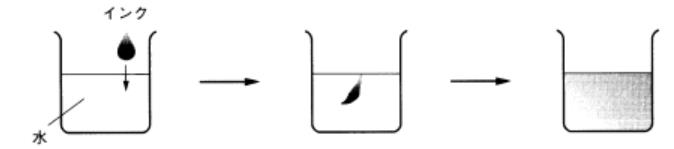

水の分子が運動するのは、目で確かめることができます。水の中にインクをたらすと、最初はインクの色が見えますが、しばらくすると、色がうすくなります。一滴程度の場合は、ほとんど色が消えます。これは、 水の分子が運動していて、インクの粒子をちらばすからです。

図3 水にインクをたらすと色がうすくなるのは

水の分子がインクをちらばすから

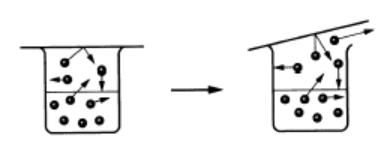

図4 水の分子がフタに当り圧力となる

→「蒸気圧」

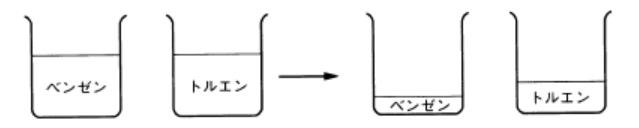

ところで、水以外の物質でも液体は蒸気圧を発生しています。例えば ベンゼンとトルエンを考えて見ましょう。ベンゼンとトルエンを別々の ビーカーに入れて放置しますと、両方とも蒸発します。しかし、ベンゼン を入れたビーカーの方が先に空になります。

図5 ベンゼンの方が先に蒸発する

その理由はベンゼンの方がトルエンより蒸気圧が大きいからです。ベンゼンの方が、分子の運動が激しいのです。そのために、トルエンより 余計に蒸発します。すなわち、ベンゼンとトルエンの蒸気圧には差があるのです。

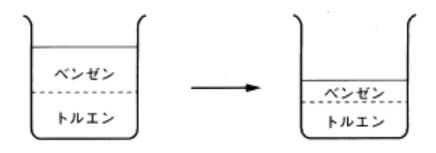

ベンゼンとトルエンを混ぜたらどうなるでしょうか?すなわち、気液平衡とは何かを考えます。 混ぜた場合でもベンゼンの方が余計に蒸発します。混ぜてもベンゼンの蒸気圧の方が大きいことに変わりはないのです。

図6 ベンゼンとトルエンの混合物でも

ベンゼンが多く蒸発する

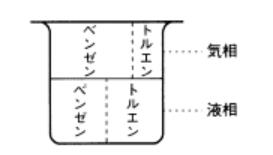

これが、混合物の蒸気圧、すなわち、気液平衡です。 気液平衡とは、気相と液相とが平衡(つり合う)にあるという意味ですが、これは、図7にあるように、気相の濃度と液相の濃度がつり合っているという意味なのです。

図7 気相はベンゼンの濃い蒸気が得られる

(気体のことを気相、液体のことを 液相と言います)

→「気液平衡」

にベンゼンの濃度が高いベンゼンとトルエンの混合物の気相を得ることができます。この蒸発、凝縮、蒸発・・・という繰り返しが蒸留の原理となります。

蒸留を実現するためには、蒸留する溶液の気液平衡が必要不可欠です。ここに、気液平衡を学ぶ意味があるのです。

気液平衡の計算例を以下に示します。

【気液平衡の計算例】

とトルエンが等モル存在するときの気液平衡を計算します。

液相のベンゼンおよびトルエンのモル分率は、それぞれ0.5となります。

今、40℃の場合を考えますと

ベンゼンの蒸気圧の測定値は25.0 kPa, トルエンの蒸気圧の測定値は7.89 kPaですから、ラウールの法則により

ベンゼンの気相における分圧は、25.0×0.5=12.5(kPa)

トルエンの気相における分圧は、7.89×0.5= 4.0(kPa)

となります。

したがって、全圧はドルトンの法則により、12.5+4.0=16.5 (kPa) ですから、

ベンゼンの気相におけるモル分率は、12.5÷16.5=0.76(モル分率)

トルエンの気相におけるモル分率は、4.0÷16.5=0.24(モル分率)

がえられます。

すなわち、液相にはベンゼンとトルエンは1対1で存在しているのに、

気相ではベンゼンとトルエンは約3対1で存在しているのです。

図7は、この液相と気相の濃度の関係を、模式的に示しています。

(ご注意)本著作は著作権法で保護されています。本解説には、本解説でしか使われていないものが含まれています。本著作を引用する場合は、必ず「東京理科大学 元教授 大江修造によれば」と明記してください。

本サイトの運営者・大江修造のプロフィル

1. 本サイトの運営者・大江修造の主要な研究実績

| 〇工学博士 |

1975年上梓の気液平衡データ集(主要著書1番)は、ウィルソン式定数を世界で初めて掲載し、DECHEMA(ドイツ)のデータ集より2年早く出版され,MITのReid教授の書評で極めて高く評価された。マチューセッツ工科大学の物性推算法の第一人者であるReid教授は世界で最も権威がある米国の化学工学学術論文誌の最終頁の書評欄で「最も印象的で美しい気液平衡データ集...」と評価していただいた。

"A most impressive and beautiful compilation of binary vapor-liquid equilibrium data....",

Robert C. Reid, Massachusetts Institute of Technology, "

AIChE Journal"(Vol.22, No.5), September,1976, page 957.

この書評のためもあって、同著は多くの化学工学技術者に親しまれた。Reid教授が他の共同執筆者とともに執筆した名著(初版)の3版以後、役に立つデータ集として、(主要著書2,3,4番)とともに紹介されている。

Poling, Prausnitz,O'Connell,

"The Properties of Gases and Liquids, 5th edition", McGraw-Hill, 2000

Table 8-1a Some Useful Books on Fluid-Phase Equilibria

気液平衡における塩効果の推算法として提案した溶媒和数を使う推算法は、米国化学会の招待講演で発表後、「大江モデル」として使われている。

招待講演は米国化学会の専門書 Advances in Chemistry Series に2回収録されている。Prediction of Salt Effect on Vapor-Liquid Equilibrium: A Method Based on

Solvation

Advances in Chemistry Series, No.155, 53-74 (1976) (米国化学会)

Prediction of Salt Effect on Vapor-Liquid Equilibrium: A Method Based on

Solvation II

Advances in Chemistry Series, No.177, 27-38 (1979)(米国化学会)

多数の引用例があるが、2例のみを示す。ジョージア工科大学のTejaによる大江モデル論文の引用が学術論文誌 Fluid Phase Equilibria, 219 (2004) 257-264に掲載されている。同様にウィスコンシン大学のPabloらによる引用が米国化学会の学術誌 Ind. Eng. Chem. Res. 1996, 35, 234-240に掲載されている。

運営者が発明し、勤務先IHI(株)で社長賞を得たアングルトレイを、米国の蒸留研究機関FRIで、客員研究員として実証試験を行った。圧力損失が小さく、高効率である性能を有し、化学会社10社以上で採用された。

研究開発の成果は以下の「石川島播磨技報」に発表した。

(1)蒸留塔用トレイの研究,9巻 495-504 (1969)

(2)多孔板塔の塔効率, 10巻 314-317 (1970)

(3)ベンチスケール蒸留装置による実験的研究,10巻 217-222 (1970)

(4)アングルトレイの性能試験,12巻 461-465 (1972)

(5)アングルトレイのスケールアップ試験,14巻 105-110 (1974)

米国のFRIでの試験の結果、アングルトレイの性能が優れていることが分かったので、米国の化学工学技術の専門誌の新製品の欄に1頁を使って、写真入りで

"Distillation Tray Features, Low ΔP, High Efficiency", CHEMICAL ENGINEERING, January 20, p.62, 1975

と紹介された。

2. 本サイトの運営者・大江修造が関係した国家プロジェクト

「内部熱交換による省エネ蒸留技術開発(HIDiC)」委員(敬称略)

分科会長 大江修造(東京理科大学)

分科会長代理 仲 勇次(東京工業大学)

分科会委員 小山 繁(九州大学)

分科会委員 齋藤熹敬(アルコール協会)

分科会委員 松田一夫(千代田化工建設)

分科会委員 緑 静男(ミヤコ化学㈱)

3. 本サイトの運営者・大江修造の主要受賞歴

〇化学工学会 国際功労賞(平成22年度)

〇米国化学工学会 (AIChE: American Institute of Chemical Engineers)

分離技術部門表彰(平成20年、日本人では初)

4. 本サイトの運営者・大江修造の主要著書

Elsevier, 全 970 頁中 829 頁執筆 (1976)

(2)"Vapor-liquid Equilibrium Data", Elsevier, 全782頁(1989)

(3)"Vapor-liquid Equilibrium Data at High Pressure", Elsevier, 全382頁(1990)

(4)"Vapor-liquid Equilibrium Data-Salt Effect", Elsevier, 全394頁(1991)

(5)「蒸留工学」講談社,頁数 200 (1990)

(6)「改訂5版 化学便覧 基礎編Ⅱ 日本化学会編」(共同執筆)

7.輸送現象の熱拡散中の気体中の拡散(Ⅱ-67~Ⅱ-70頁)丸善(2004)

(7)「分離のための相平衡の理論と計算」講談社, 全237頁 (2012)

(8)「蒸留技術大全」日刊工業新聞社, 全387頁(2017)

(9) 「改訂6版 化学便覧 基礎編Ⅱ 日本化学会編」(共同執筆)

7.輸送現象の熱拡散中の気体中の拡散を担当丸善(2021)

(10)「物性推算法」データブック出版社、全426頁(2011)

5. 本サイトの運営者・大江修造による主要データベース・ソフトウェア

(2)Excelによる気液平衡データ集第2版

(3)Excelによる気液平衡データ集,NRTL式編

(4)Excelによる多成分系蒸留計算プログラム

(5)Excelによる多成分系蒸留計算プログラム(側流付)